おもろ23

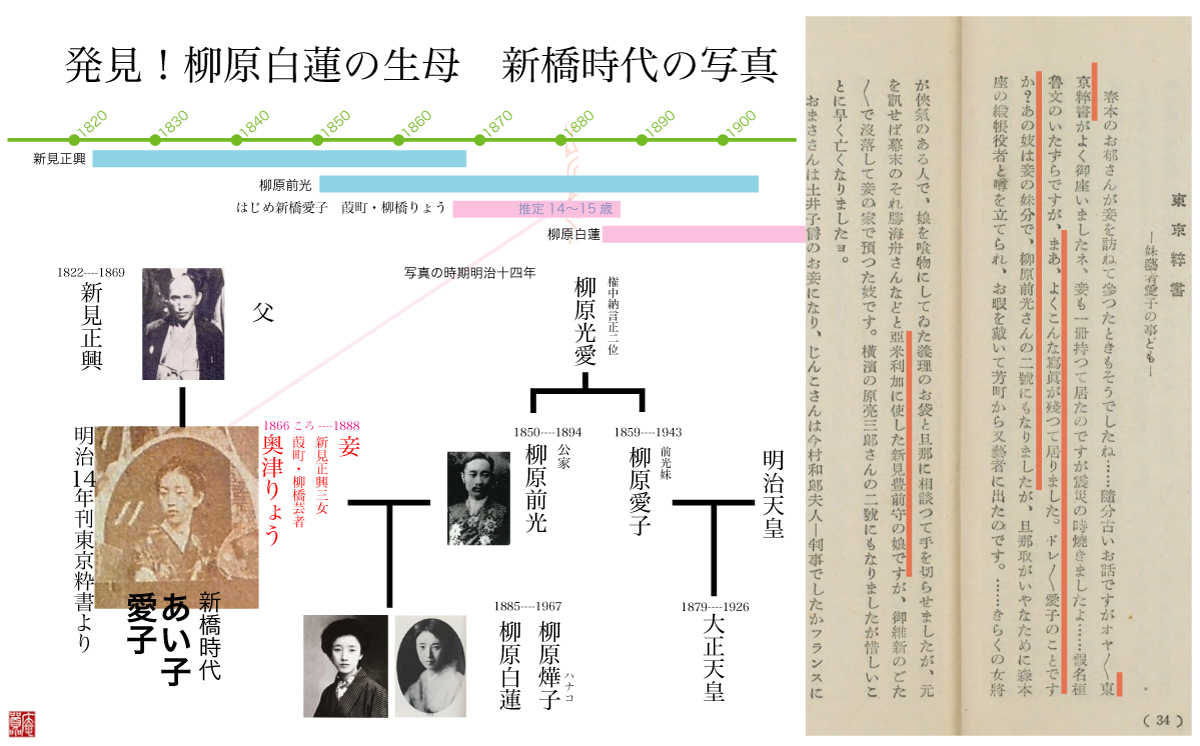

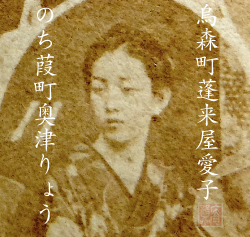

発見! 柳原白蓮の実の母奥津りょうの新橋時代の写真

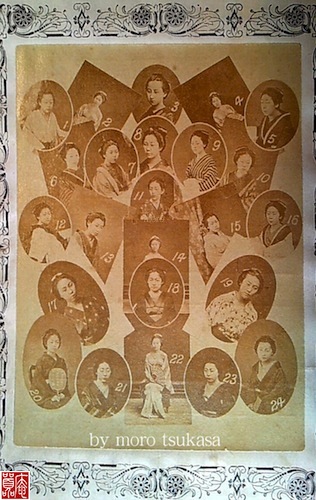

そもそも、女性七人がコラージュされた一枚の写真の中に、例のお龍写真が使用されているのを茂呂司さんが発見し、ゲットされ、それを茂呂さんから見せて戴いたことから始まった。それには、お龍の名前でない別の人物の名前が裏書きには在った。七人の名前の中にはとんでもない間違いもあり、この記述も100%正しいとは言えないとしつつも、余はその名前を頼りに、国会図書館のデジタル資料から、当時もしくは当時の花柳界の記述のあるものを探した。そこで一冊「園公秘話」が見つかった。これは1938年に、西園寺公望のまさに「秘話」を集めたものだが、なかに西園寺公望の内室小林菊子のむかし語りがなかなかなモノだった。大当たりだった。もちろん菊子は半世紀以上前の記憶を辿っているわけで、これまた、全てが事実というわけにはいかない。それはそれとして、明治十四年に刊行された「東京粋書とうきょうすいしょ」を手にとって、パラパラしながら語っている芸妓時代の話は、十分に参考になる内容だった。そこであらたにこの写真の存在を知ったのだ。このことを友人にも知らせた。

写真11番の愛子(あい子:烏森蓬来屋時代、後の葭(芳)町奥津りょう:柳原白蓮の実のお母さん)だが、実子柳原白蓮の面立ちにしっかりとその面影は残っている気がする。

東京粋書の蓬来屋愛子

蓬来屋愛子高名なる(烏森町蓬来屋の)玉八の義妹(ぎまい)なり。年歯(としは)三五(さんごは15)ばかりにして、嬌眸(きょうぼう)秀眉(しゅうび)殊に愛すべきはその名に背かずと雖も、唯私(ひそ)かに恐る 漸く其の姉姐の風に染み、相変わらず豪勢なる権力家とならんことを。愛子今雛妓(すうぎ)の籍にありと雖も、梅蕾(ばいらい)早く香を放ち一番の春信(しゅんしん)動いて已(と)まざるの評あり。而して余も亦左もならんと想像するところとなり。斯(この)子現に橋南各小鬟(しょうかん)の巨擘(きょはく)なりといふ。

西園寺公望の内室になった玉八の話(「園公秘話)や東京粋書の記録から推察して、この写真の時、あい子はまだ14・5歳であると思われる。しかし、その美貌ぶりで、すでに多くの大人たちの心を奪っていたことは間違いない。 (参考その部分)

「園公秘話」の玉八の語りの聞き書きから 愛子

どれどれ、「愛子」のことですか? (烏森蓬来屋時代の)あの妓<こ>は妾<あたし>の妹分で、(のちに烏森から柳橋に移り)「柳原前光」さんの二號にもなりましたが、(烏森時代には)旦那取りがいやなために森本座の緞帳役者と噂を立てられ、お暇を戴いて葭町から又芸者に出たのです。「きらく」の女将が侠気のある人で(弘化三年生まれの女傑伊藤きん)、娘を喰物にしてゐた義理のお袋と旦那(これは誰のことでしょう?)に相談つて手を切らせましたが、元を訊せば幕末のそれ海舟さんなどと亜米利加に使いした新見豊前守の娘ですが、御維新のごたごたで没落して妾の家(蓬来屋)で預かった妓です。横浜の原亮三郎さんの二號にもなりましたが惜しいことに早く亡くなりましたヨ。

谷中の妙圓(円)寺の過去帳に明治二十一年十月七日、容顔院妙良日光信女 奥津 二十一歳とあるそうな(永畑道子「恋の華・白蓮事件」より )

memo

「愛子」の正確な生年月日はわからないが、明治二十一年21歳没とあることから、慶応三・四年と囂庵は推測しておく。「新見正興」は、慶応二年に病を理由に家督を養父の実子「正典」に譲り隠居する。維新後千葉県君津に帰農するが、翌明治二年病気療養のため再び東京に戻るが、その秋病死する。

名前の書き方は様々で、新橋烏森では「あい子」「あ以子」「愛子」 葭町に移って「りょう」「良」「良子」。 娘の柳原白蓮は、生母あい子(奥津りょう)のことを全く知らずに幼年期少女期を過ごす。wikipedia

注:この記事は調査中のためあくまでもプロセスです。参考程度でご理解ください。

まだまだ問題は残る。「園公秘話」で語られる「義理の母」その「旦那」、どこの時点で一般に云われる「奥津りょう」となるのか。姉「ゑつ」は「りょう」とともに「奥津」に養女となったと一部にはあるが、では「蓬来屋」との関係は、などなど人間模様がとても複雑なので、知ったかぶりは「御法度」なのだ。けど、おもしろい。このへんの謎解きがちゃんと出来て公表がよいのだが・・なにせ・・

余談

大正の終わりから終戦まで、余の母の実家は、本郷区駒込追分町三十番地にあった。ここは伊藤若狭守下屋敷と有馬佐兵衛佐中屋敷のあった一角で、まさに今話題にしているお寺さんの近くである。ちなみに明治二十四年に正岡子規もここで小説「月の都」を執筆した。祖父家の菩提寺もここから近いことから、最近は閑さえあればうろついている所なので、関係はないのだが・・不思議な縁を感じる。

そういえば、追分町三十の前の母の実家はなんと下谷区谷中真島町一番地(現在の谷中二丁目)だった。ここは谷中の妙圓(円)寺のすぐの隣接地、江戸のころは三浦備後守(美作勝山藩)下屋敷や旗本の屋敷地。考えて見れば・・お江戸は意外と狭いのだ・・ということかも知れない。